友人の実況動画(

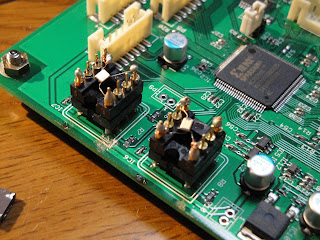

ラックマウントできる機器の製作は初めてであり、さらに、回路図一枚を頼りにモノを作ったことが今まで無かったため、非常に勉強になったw(つまり、部品配置や実装の出来は良くない)

※以下スパゲティ注意

作成した部品表は

1Uのケースは、ラジオデパートの奥澤でO-6と1Uヘアラインアルミパネルを購入して、それをタッピングネジで固定したものを使用。これで大幅なコスト削減w(ぺるけさんの1U Projectを参照)

タカチ製の取っ手を付ければ、見た目もバッチリw

半導体はぺるけさんに頒布していただいたものを使用。

抵抗には、LinkmanのLMFQとTAKMAN REYを使用。

可変抵抗器には、価格が安く、音質に定評のあるマルツ取り扱いのLinkman製R1610Gを使用。

ゲイン切替用に、アルプスのロータリースイッチを使用。

入出力端子には、アンフェノール製のキャノン端子を使用した。

楽器を繋ぐPHONEジャックも装備する予定だったが、アルミの穴あけに疲れてやめてしまった。資金が足りなくて、ホールソーが買えず、テーパーリーマーとハンドニブラーで地道に加工した。

半田には扱いやすいアルミットのKR-19RMAを使った。NASAが採用しただけあって、半田付けが苦手な自分でも綺麗に仕上げられた。

電源ケーブルは三月兎で路上販売されてたジャンク品、1本150円を使っている。今のところ、特に品質に問題はなく、今後も火を吹かないよう祈るばかりw

数時間、出力のキャノン端子の1番と2番が逆に配線されていたことに気付くまで音が出なかったことを除けば、特に問題が発生すること無く完成した。

で、音質はどうだったかと言うと、「素晴らしい」の一言である。詳しい音の解説は我が家の環境が貧弱なため省略させて頂くw(簡単に言えば、ミキサーのマイクプリが平面的に感じる程、立体的でリアルなサウンドだった)この前作ったフォノイコライザーで再生したLPに近い音に感じた。(LPよりも(・∀・)イイ!!音だったけど)

(2011/09/16)暫く使ってみたのでもう少し音質の感想を書きたいと思う。パナ改の性能が思った以上だった。幼い頃に、テープレコーダーで自分の声を録音し、再生してみると、自分の声がなにか違う声に聞こえたため、今までは、発声者と聴者で聞こえる声の音は違うというのが、私個人の中の常識であったが、パナ改と真空管マイクプリを経由しDSD録音した自分の声は、自分が発声しているときに聞こえた自分の声そのものだった。

まだ、モノラル分しかマイクプリを製作していないので、ステレオで録音したときにどのようになるのかは分からないが、マイクの設置次第で相当リアルな音が録れる予感がしてきたwktk

でもケース加工がかなりしんどいので本年度中には行わないかもwww

(2011/10/25)現在、スパゲッティ状態の解決と、排熱孔を増やさなければならないと考えている。

早いところ手を入れてあげないと、機器の寿命が縮んでしまう・・・

(2012/5/16)グランド配線を太く最短距離にしたり、長すぎる配線を短くしたりしてスパゲ状態から脱した。また、筐体の蓋にアルミのパンチ板を用いることで発熱の問題は解決した。

(2012/9/11)カラオケ(JOYSOUND f1)でSHUREのSM58をモガミ2534を使って接続し、実際に使用してみたところ、店で用意されている無線式マイクとは、圧倒的な差が出た。特筆すべきは、歌いやすさが格段に向上したことである。カラオケ店のPA用スピーカーから、等身大の歌声が出てくる感じで、モニタリングが楽になり、声の表情が付けやすくなって、自然と喉に負担のかからない歌い方になった。また、シャウトしても比較的破綻無く拡声される。

(2015/10/30)最近,大規模改修したので,そのうちメモる予定