2011年6月23日木曜日

USB DUAL AUDIO基板 クロック載せ替え①

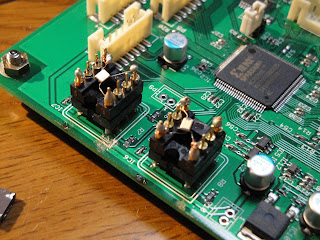

本日、4月から思案を続けていたオリジナルクロックからNZ2520SDへの換装をやってみた。

作業自体は、前回紹介したサイトの通りに行い、特にミスなく終了したとおもったが、22.579200MHzが過熱して壊れてしまった。現在はオリジナルのクロックを連結ソケットに付けて動作させている。オリジナルのクロックを外す際には、家に3本(も?)の半田鏝が有ったので、そのうちの2本を使い、箸で豆をつまむように取り外した。この方法は特別な治具を製作する必要もなく、十分に暖まればポロッと外れるので非常にオススメ。

それで音の方だが、なんと言葉で表現すべきだろうか、自分の語彙力の無さを晒すようだが、リズムがクッキリハッキリとしていて、さらにオリジナルのクロックでは耳に刺さって音量が上げられなかった曲が、NZ2520SDでは、まるですぐそこで演奏しているような音圧でも、全く耳に刺さらないのである。これは驚くべき体験だった。(なんか大げさかなw)

とにかく今までで最もノリノリになれる音が出せたので満足w。また22.579200MHzを購入しなくては・・・

環境:

サンプリングレートが48kHzの音源+Foobar2k+ASIO出力コンポーネント+ASIO4ALL+USB DUAL AUDIO基板(NZ2520SD)+FN1242A+ぺるけ式FET差動HPA+ATH-W5000

2011年6月20日月曜日

2011年6月19日日曜日

Driver Sweeper

ATIのCCCがどういう訳か、プロセスは起動するものの、窓が出てこないので、再インストールしようと思った。

ディスプレイドライバの再インストールは、レジストリやらなんやらを一度完全に削除しないと後にトラブルを抱えてしまうため、普通は、Driver Sweeperのようなお掃除ツールを用いる。Guru3DからDriver Sweeperのダウンロードリンクが切れていたため、ググったら、すぐに後継サイトが見つかったのでメモしておく。

http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/

ディスプレイドライバの再インストールは、レジストリやらなんやらを一度完全に削除しないと後にトラブルを抱えてしまうため、普通は、Driver Sweeperのようなお掃除ツールを用いる。Guru3DからDriver Sweeperのダウンロードリンクが切れていたため、ググったら、すぐに後継サイトが見つかったのでメモしておく。

http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/

2011年5月28日土曜日

audio-technica ATH-W5000 レビュー

巷では評価が芳しくないW5000だが、USB DUAL AUDIO基板やそれなりのヘッドフォンアンプ(ぺるけ式)を用いれば、価格相応の音が出るのではと見込んで昨年購入した。

ユーザーが余り居ないせいか、W5000に関するレビューがネット上に少ないので、メモ程度に書いておきたい。

音の雰囲気は、audio-technicaのATH-A900の音をワイドレンジにして、よりスピーカーの音に近づけたような感じ。しかしながら、ヘッドフォンの宿命で、

(2011/6/27)クロックをNDKのND2520SDに交換した後では、NS-10Mを爆音にすると、10Mの方が実体感があって良い。ってか生の音そのものに聞こえて鳥肌が立つw。10M持ちの皆さん、クロックの交換をオススメ致します。これぞまさに激変と言える!(激変とか、プ■ケーブルみたいだなw)

ラムスキンイヤーパッドによる素晴らしい装着性の影響か、低域がきちんと入っている曲を聞くと、腰のすわった低音が出る。非常にノリが良いので、打ち込みやアニソン向いているヘッドフォンであるように感じる。また、作られたような低域が出ないので、モニターヘッドフォンにも使えそう。

高音域はスカっと延びるので、実に気持ちが良い。

購入した当初は、DJ1PRO以下の音でがっかりしたが、200時間程度のエージングで実力が出てきたような気がする。

こちらはウイングサポートと呼ばれる頭部を押さえるパッド。これが実に良好なフィット感をもたらす。

店頭で、EU圏の某3大ヘッドフォン(マイクロフォン)メーカーのヘッドフォンを装着してみたが、このウイングサポートに勝るものはなかった。(頭と耳が大きいからかな?)

ただ、このパッド、使っているうちにだんだんダマが出来てくる。実用上は全く問題ないが、ちょっと気になる。

こちらは、ラムスキンイヤーパッド。中に見える白いのはティッシュw

工場出荷時の状態で頭部にW5000を装着すると、ドライバーが耳に当たってしまう。ドライバーが耳に当たると、長時間使用で耳が痛くなるし、それ以上に、音場感が失われ、耳にへばり付いたような音になってしまう。(よく言うオーテクサウンドとは、これの所為では?)

そのため、イヤパッドとハウジング(フレーム)の間にテッシュを折りたたんで詰め込み、耳とドライバーを離し、空間を作った。写真では見えないがイヤーパッドの下全てにテッシュが挟まっている。

プラグと、Y字分岐部分。Y字分岐は小さいので気にならない。プラグのハウジングは、金属製でひんやりしている。金メッキも厚みがありそうで安心。

癖のつかないケーブルで、取り回しは非常に楽。

殆ど隙のない完璧な作りと性能を併せ持った名機と云える。

生産国:日本

2011年5月22日日曜日

ASUS P5QにおけるUSB AUDIO CLASS 1.0の動作不良について

我が家の環境では、USB DUAL AUDIO基板すなわちUSB AUDIO CLASS 1.0機器を使用しているため、中古のP5Qを導入した先々月から突然発生するプチノイズ(WinXP上)や砂嵐音(Win7上)に悩まされていた。

ASUS P5Qには背面USB周りに不具合があるらしい。しかし、症状が現れる場合とそうでない場合があるようで、具体的な原因は某掲示板上では明らかでなかった。ただ、USB周りの電解コンデンサのケチり過ぎによるものではないかと実しやかに言われていた。また、USBをフロントパネルへ出力する基板上の端子なら、症状が出にくいとの報告があったため、それを実行してみることにした。

具体的なやり方としては、まず、背面のUSBコネクタから全てのケーブルを抜き、使用するケーブルだけをフロントのUSBパネルに取り付けるというものである。

本当に効果があるのかは未だわからないが、今のところ、不具合は出ていないので、成功といったところだろうか?

追記 2011/06/11

上記の操作により、砂嵐音の発生頻度は格段に少なくなったものの、ごくたまに起きるため仕方なく、安定性を重視し、ルネサス製チップを採用したUSB3.0対応の拡張カードを導入することにした。これで収まればいいのだが。

ASUS P5Qには背面USB周りに不具合があるらしい。しかし、症状が現れる場合とそうでない場合があるようで、具体的な原因は某掲示板上では明らかでなかった。ただ、USB周りの電解コンデンサのケチり過ぎによるものではないかと実しやかに言われていた。また、USBをフロントパネルへ出力する基板上の端子なら、症状が出にくいとの報告があったため、それを実行してみることにした。

具体的なやり方としては、まず、背面のUSBコネクタから全てのケーブルを抜き、使用するケーブルだけをフロントのUSBパネルに取り付けるというものである。

本当に効果があるのかは未だわからないが、今のところ、不具合は出ていないので、成功といったところだろうか?

追記 2011/06/11

上記の操作により、砂嵐音の発生頻度は格段に少なくなったものの、ごくたまに起きるため仕方なく、安定性を重視し、ルネサス製チップを採用したUSB3.0対応の拡張カードを導入することにした。これで収まればいいのだが。

TPA1517NE使用 省エネAB級パワーアンプ

nabe氏が頒布されているTPA1517スピーカーアンプキットをビスパより購入した。

組み立ては部品数が非常に少ないので超簡単。収納するためのケースをどうするかまだ考えていなかったため、今回は、手持ちのユニバーサル基板を屋根にして仮組みで埃を被らないようにしたw

可変抵抗器は別売りだったので、同じくビスパで、RD925G-QA1-A203をチョイス。C9-C12と並列および裏面6ヶ所の計10ヶ所にECPU-16V0.1uFを実装すると音質が若干向上するようなので、それも同時購入。

電源は、間に合わせに、Fujiwara氏の15V定電圧電源からとる。

音質に関しては、今まで使用していたONKYOのFR-7GXよりも良い。

特に音量を10時以上に回した時に音像が立体的に聞こえ始める感覚は、FR-7GXには無い物だった。低音域のキレが良く、高音域も自然に伸びる。スピーカーをドライブしてるって感じがあって安心感がある。

合計12Wのアンプでも結構行けるもんだなと思った。6帖の部屋なら必要十分な音量が得られた。

電源を強化すれば、化けそうな予感がする。

TPA1517NEは電源を入れると、結構熱くなるので、ケースに入れて使うなら、ヒートシンク必須かもしれない。

一方で12Vの三端子レギュレータはそれ程熱くならないので、ヒートシンクはいらないかも。

FR-7GXの1/4以下の消費電力になったので、今夏の電力不足対策にもなっただろう。

---

別の話だが、FN1242A DACの差動合成回路のOPAMPをOPA2134PAからOPA2604APに変更したところ、若干ではあるものの空間表現と歪感の少なさが向上したような気がした。

組み立ては部品数が非常に少ないので超簡単。収納するためのケースをどうするかまだ考えていなかったため、今回は、手持ちのユニバーサル基板を屋根にして仮組みで埃を被らないようにしたw

可変抵抗器は別売りだったので、同じくビスパで、RD925G-QA1-A203をチョイス。C9-C12と並列および裏面6ヶ所の計10ヶ所にECPU-16V0.1uFを実装すると音質が若干向上するようなので、それも同時購入。

電源は、間に合わせに、Fujiwara氏の15V定電圧電源からとる。

音質に関しては、今まで使用していたONKYOのFR-7GXよりも良い。

特に音量を10時以上に回した時に音像が立体的に聞こえ始める感覚は、FR-7GXには無い物だった。低音域のキレが良く、高音域も自然に伸びる。スピーカーをドライブしてるって感じがあって安心感がある。

合計12Wのアンプでも結構行けるもんだなと思った。6帖の部屋なら必要十分な音量が得られた。

電源を強化すれば、化けそうな予感がする。

TPA1517NEは電源を入れると、結構熱くなるので、ケースに入れて使うなら、ヒートシンク必須かもしれない。

一方で12Vの三端子レギュレータはそれ程熱くならないので、ヒートシンクはいらないかも。

FR-7GXの1/4以下の消費電力になったので、今夏の電力不足対策にもなっただろう。

---

別の話だが、FN1242A DACの差動合成回路のOPAMPをOPA2134PAからOPA2604APに変更したところ、若干ではあるものの空間表現と歪感の少なさが向上したような気がした。

2011年5月14日土曜日

Victor HA-FX700 レビュー

現在ポータブル環境にて使用中。

Victor ステレオミニヘッドホン HA-FX700

装着性は、これまでMDR-EX90SLや、ER-6i、EP-630などを使ってきた中で最も良いと思う。EX90SLは装着後の安定性は良いが、13.5mmの巨大なドライバーを格納する部分が耳を圧迫し、慣れるまで長時間使用は難しかった。ER-6i、EP-630の装着性は論外w

HA-FX700は小口径ドライバーのため、耳に圧迫感はない。また、90SLでも採用されていた斜めノズルによって走っても耳から外れることはまずないと言っても良いだろう。

付属のイヤーピースは、耳に上手くフィットしなかったので、既に耳に馴染んでいるSonyのハイブリッドイヤーピースを装着している。←現在は、標準で付属するスポンジイヤーピースを使用中。Sonyのハイブリッドでは表せなかった高音域の明るさや低音域の重厚感が強化された。スポンジによって外部の音がより遮断されるようになったからかも。

SONY ハイブリッドイヤーピース サイズM ホワイト EP-EX10M/W

音質は、見事なVictorサウンド。200時間エージング後には空間表現に優れた格調高い音が聴ける。傾向としてはEX90SLとは全く方向性の違った音作りである。低音の量が多く、腰の座ったサウンドで、中高域やそれに支えられて出ているような印象。安定感抜群で、オールジャンルに対応しているが、最も相性の良いジャンルは、大規模編成のクラシックと空間表現の良いポップスではないだろうか。室内で使うと低音がやや過多に聞こえるかもしれないが、外出先では、外部の騒音と打ち消し合って、実にバランスの良い音となる。ポータブルヘッドフォンアンプのHA10miniに繋いでみると、音のメリハリと空間表現、低音の質感がそれぞれ良くなったが、重いため常用はしていない(たまに使用)。(2011/7/3現在、iPod 5.5g SSD64GBからLine out経由で、HA10miniへ繋ぎ、HA-FX700を使用している。これまで使っていたiPod touch 2gには、低域に変なクセがある。HA-FX700が出せるはずの超低音(?)が全く出ず、さらに中低域が膨らんで聞こえるため、音のバランスが悪く、全く使い物にならない。Fostexのイヤホンを上手く鳴らせるようにイコライジングしてあるのだろうか? iPod 5.5gでは問題なく楽しめる音が出るため、現在は先の構成で常用している。)

外観は、木製の美しい質感が楽しめる。また、本体にはでかでかと企業ロゴが書かれていないため、デザイン重視で、そういったロゴが嫌いな方には大きなメリットである。(※ただしY字ケーブルの集合部分にJVCロゴと型番有り)

手探りで右左が分かる突起も好印象。3.5mmプラグはJVC製品でよく使われているもので、狂いは無く安心して抜き差し出来る。

※音質評価は3ヶ月以上使用した後に書いたもの。一般的なヘッドフォンと同様に十分なエージングを行わないと実力は出てこない。

開発・生産国は日本。

Victor ステレオミニヘッドホン HA-FX700

装着性は、これまでMDR-EX90SLや、ER-6i、EP-630などを使ってきた中で最も良いと思う。EX90SLは装着後の安定性は良いが、13.5mmの巨大なドライバーを格納する部分が耳を圧迫し、慣れるまで長時間使用は難しかった。ER-6i、EP-630の装着性は論外w

HA-FX700は小口径ドライバーのため、耳に圧迫感はない。また、90SLでも採用されていた斜めノズルによって走っても耳から外れることはまずないと言っても良いだろう。

SONY ハイブリッドイヤーピース サイズM ホワイト EP-EX10M/W

音質は、見事なVictorサウンド。200時間エージング後には空間表現に優れた格調高い音が聴ける。傾向としてはEX90SLとは全く方向性の違った音作りである。低音の量が多く、腰の座ったサウンドで、中高域やそれに支えられて出ているような印象。安定感抜群で、オールジャンルに対応しているが、最も相性の良いジャンルは、大規模編成のクラシックと空間表現の良いポップスではないだろうか。室内で使うと低音がやや過多に聞こえるかもしれないが、外出先では、外部の騒音と打ち消し合って、実にバランスの良い音となる。ポータブルヘッドフォンアンプのHA10miniに繋いでみると、音のメリハリと空間表現、低音の質感がそれぞれ良くなったが、重いため常用はしていない(たまに使用)。(2011/7/3現在、iPod 5.5g SSD64GBからLine out経由で、HA10miniへ繋ぎ、HA-FX700を使用している。これまで使っていたiPod touch 2gには、低域に変なクセがある。HA-FX700が出せるはずの超低音(?)が全く出ず、さらに中低域が膨らんで聞こえるため、音のバランスが悪く、全く使い物にならない。Fostexのイヤホンを上手く鳴らせるようにイコライジングしてあるのだろうか? iPod 5.5gでは問題なく楽しめる音が出るため、現在は先の構成で常用している。)

外観は、木製の美しい質感が楽しめる。また、本体にはでかでかと企業ロゴが書かれていないため、デザイン重視で、そういったロゴが嫌いな方には大きなメリットである。(※ただしY字ケーブルの集合部分にJVCロゴと型番有り)

手探りで右左が分かる突起も好印象。3.5mmプラグはJVC製品でよく使われているもので、狂いは無く安心して抜き差し出来る。

※音質評価は3ヶ月以上使用した後に書いたもの。一般的なヘッドフォンと同様に十分なエージングを行わないと実力は出てこない。

開発・生産国は日本。

登録:

投稿 (Atom)